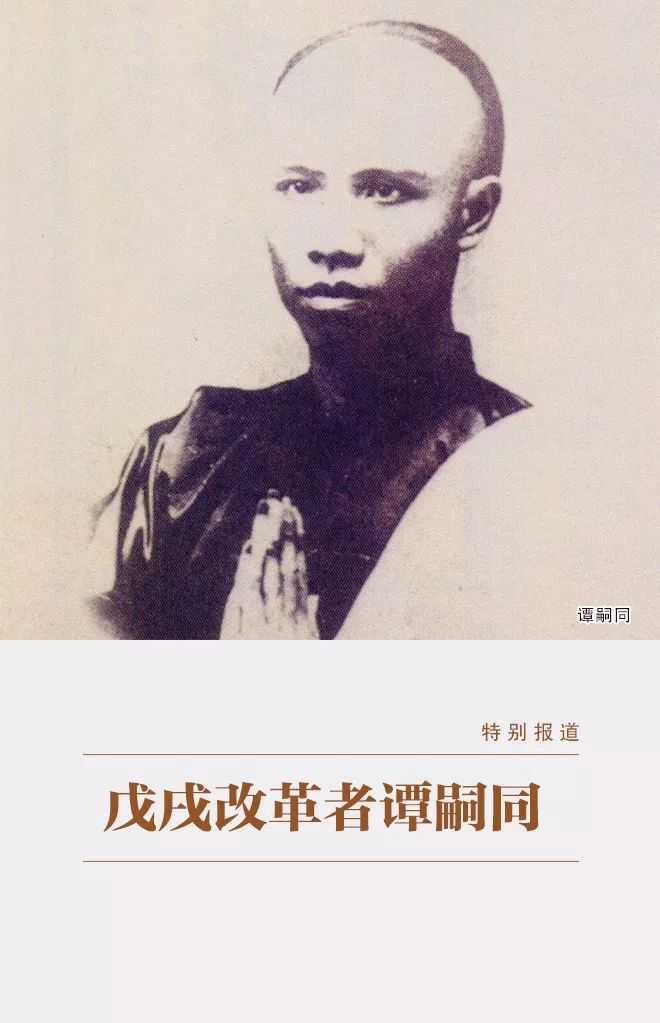

戊戌改革者谭嗣同|特别报道

- 文化传承

- 2025-04-24 09:56:00

- 49

导读历史没有如果,对于谭嗣同的纪念,每一次哀悼都是一种招魂,每一次诠释都是一种重生,这一百二十年来,不断重生的他始终与时代同行,始终是每一代人的同时代人。谭嗣同对于时代的意义,早已超越了戊戌变法本身谭......

导读

历史没有如果,对于谭嗣同的纪念,每一次哀悼都是一种招魂,每一次诠释都是一种重生,这一百二十年来,不断重生的他始终与时代同行,始终是每一代人的同时代人。谭嗣同对于时代的意义,早已超越了戊戌变法本身

谭嗣同离世一百二十年了。

两个甲子的时间轮回里,谭嗣同的形象和价值并未因死亡而固化和疏离。他对旧时代的抗议精神成了瓦解传统社会秩序的前锋,他从而成为“五四”时期反礼教思潮的思想启蒙者,让晚近中国的知识分子在探索国家民族出路时,拥有了一种来自心灵共鸣般的回响。

《文史博览·人物》2018年第9期封面报道

当我们纪念谭嗣同时,我们在纪念什么?作为民族偶像,谭嗣同呈现出难得的开放性和包容性,改革派、革命派、政治人、知识人、佛教徒、诗人等,纷纷引他为同道,从他的履历和文本当中发掘其最适合自家的光芒。正如时评人羽戈总结的那样,对于谭嗣同的纪念,每一次哀悼都是一种招魂,每一次诠释都是一种重生,这一百二十年来,不断重生的他始终与时代同行,始终是每一代人的同时代人。

用我国近代思想文化史研究专家郑大华的话说,谭嗣同对于时代的意义,早已超越了戊戌变法的本身。

侠士其身,佛子其心

谭嗣同,字复生,号壮飞,1865年生于湖南浏阳的一个书宦世家,其父谭继洵官至光禄大夫、湖北巡抚兼署湖广总督。虽然出身封疆大吏之家,但谭嗣同少年时期的家庭生活并不温暖。谭嗣同的父亲仁和而缺乏主见,而日夕相见的母亲则“性惠而肃”,对他过于严厉。十二岁时,谭嗣同因“白喉”瘟疫而遭遇“五日三丧”,母亲、长兄、二姊先后染疫身亡,他本人也染疾,昏死三日后复醒,因此父亲为其取字“复生”。随后,父妾卢氏掌家,谭嗣同幼年备受后母欺凌和虐待。稍长,其感情最为深厚的仲兄亦病故,谭嗣同屡遭生离死别,因而形成了多愁善感的性格。

然而善感中又有倔强。谭嗣同后来在《仁学·自序》中回忆道:“吾自少至壮,遍遭纲伦之厄,涵冰其苦,殆非生人所能忍受。”经历惨变,十三岁的他写过这样一副对联:“惟将侠气留天地,别有狂名自古今。”少时经历使他体验到封建礼教的虚伪和黑暗,在幼小的心灵中埋下了怀疑和反抗的种子,亦磨砺了他任侠豪迈的性格和悲天悯人的情怀。

谭嗣同是个武术高手,欧阳予倩(其祖父欧阳中鹄是谭嗣同“为文之师”)曾回忆说“他喜欢技击,会骑马,会舞剑,我曾看见他蹲在地上叫两个人紧握他的辫根,一翻身站起来,那两个人都跌一跤”。谭嗣同曾跟随通臂拳胡七学过锏、太极拳、形意拳、双刀,跟大刀王五学过单刀,跟父亲的部署刘云田学过骑马射猎,能“矢飞雁落,刀起犬亡”,身手了得。

1896年,上海,谭嗣同与梁启超等“七贤”合影

十八岁时,谭嗣同来到甘肃父亲的任所,作《望海潮》词并自题小像:“拔剑欲高歌,有几根侠骨,禁得揉搓?”他和父亲麾下兵丁一起,远涉深山大漠,斗酒赋诗,抚琴高歌,在深山中纵马骑射,反映了他与一般书生迥然不同的胸怀志趣,度过了一段清狂豪纵的游侠生活。

谭嗣同短暂的一生先后往来于疆、陇、秦、豫、鄂、湘、苏、赣等省,考察风土人情,结交名士,对于中国当时的深刻社会危机有非常直观的认识,发出了“风景不殊,山河顿异;城郭犹是,人民复非”的感慨,忧国忧民意识甚为强烈。十余年间,他行路八万余里,“引而长之,堪绕地球一周”,这些阅历难免使他的灵魂脱颖于当世。

诚然,谭嗣同是一位不折不扣的侠者,在滚滚红尘中,堪称极其醒目的异数。可是他又号华相众生、东海褰冥氏、通眉比丘、寥天一阁主等,在这些名号中,华相众生和通眉比丘都打上了鲜明的佛门印记。

光绪二十年(1896),三十岁的谭嗣同在京城结实了吴雁舟、夏曾佑等一代佛学名宿,自此倾心佛学。这年夏天,他只身前往金陵,拜在著名居士杨文会门下研究佛学妙谛。在《谭嗣同传》中,梁启超这样称道:“日夜冥搜孔、佛之书。金陵有居士杨文会者,博览教乘,熟于佛故,以流通经典为己任,君时时与之游,因得遍窥三藏,所得日益精深……”谭嗣同心有灵犀,善于钻研,能够举一反三,闻一知十,把佛教理念与新学熔铸起来,并以“入地狱度后生”自勉,这也成为谭嗣同后来英勇就义的一个重要信念依托。

如果说,三十岁之前的壮飞,与人间的侠士看齐,身背民族的悲苦,欲书剑恩仇,那么,三十岁后的华相众生、通眉比丘,与佛法靠拢,心怀大悲,心胸更为空旷,已没有什么把他笼罩了。

学佛后的谭嗣同,冲决“网罗”的束缚。他心血历行,出入儒、佛、法之间,深得奥义,成《仁学》一书。

忧国忧民,变法维新

谭嗣同从小就接受了良好的教育,先后师从欧阳中鹄、刘人熙、涂启先等浏阳名儒,研习儒家经典、史料典籍、诗词古文,打下了深厚的学术功底。然而,谭嗣同自幼“薄视时文不屑为”,对科举制度极为厌恶,他曾在八股课本上写下“岂有此理”。

在三位恩师的指引下,谭嗣同较早研习了《船山遗书》,并由此了解到《张子正蒙注》《周易内外传》等哲学著作。随着阅历的增长,他“不以师说固步自封”的特点更加突出,思想上表现出越来越强的独立性。对于老师并不推崇的墨家学说,他却“于墨子之兼相爱、交相利,终生奉行不懈”。

谭嗣同博学善思,不仅汇通古今,还兼学贯中西。在武昌、南京等地,他广泛阅读江南制造局出版的西方自然科学译著,努力研习西学知识。《几何原本》《格物致学》《决疑数学》《格致汇编》《化学监原》等都是他热衷的书籍。

光绪二十一年(1895),甲午战争的屈辱,犹如当头一棒,将谭嗣同这个自省自觉的青年推向了救国醒民的风口浪尖。在万马齐喑的时代阴霾里,在令人窒息的封建专制下,谭嗣同仰天高呼“两千年之政,皆大盗也!”《马关条约》的被迫签订,空前严重的民族危机,让以谭嗣同为代表的中国知识分子群体意识到,“中学为体,西学为用”的尝试在中国根本没有出路。此时已经三十出头的谭嗣同,决心告别昨日的旧我,宣布与旧学彻底决裂。“三十以后,新学洒然一变,前后判若两人。”

1897年,谭嗣同(中)、邱惟毅以及刚满9岁的谭传炜在南京合影

谭嗣同认为变法必先从算学格致开始。他与欧阳中鹄、唐才常等人共同发起成立“浏阳算学社”,又于两年后正式建成算学馆。算学社开湖南新学之先,成为湖南维新运动的源泉。自此,谭嗣同开始以改革家和启蒙思想家的身份,活跃在中国近代历史思想舞台上。

怀着这样的信念,谭嗣同以自己的行动推动了维新变法思潮的深入。他与湖南的熊希龄、唐才常等具有维新思想的士绅一起,在湖南巡抚陈宝箴等开明官员的支持下,开始倡办新式的时务学堂,并吸收大量维新派力量加入,一边向学生灌输改革思想,宣传变法革新理论,一边又倡导开矿山、修铁路,进行革新实践。同时,还创办了南学会,开办《湘报》,以此为阵地抨击旧政、主张变法,使得湖南成为当时最富有朝气的省份。

那么,维新变法的发起者既然是广东人康有为和梁启超,为何维新变法搞得最有声有色的却是内陆省份湖南?郑大华认为,这与湖湘文化精神浸染之下的以谭嗣同为代表的维新志士的努力息息相关。谭嗣同从最初研习和推崇王夫之学以致用的经世精神,到“敢为天下先”的创新精神,再到“以天下为己任”的担当精神,都彰显出湖湘文化对他的深刻的影响。

郑大华强调,面对中国落后挨打、民族危机日深的局面,谭嗣同有一种“以天下为己任”、救国救民、舍我其谁的担当精神。19世纪末的湖南维新志士唐才常就认为:“救中国从湖南始。”杨毓麟同样认为:“欲新中国,必新湖南。”杨度在《湖南少年歌》里更是充满激情地写道:“若道中华国果亡,除是湖南人尽死。”湖南人的这种“以天下为己任”、救国救民、舍我其谁的担当精神也深深地感染了梁启超,他在19世纪末指出:“其可以强天下而保中国者,莫湘人若也!”最终,为中国政治近代化最早献出宝贵生命的“戊戌六君子”中,也有湖南人谭嗣同。

剑胆琴心,烈士魂归

湖南省博物馆展厅二楼,三湘历史文化陈列室东北角橱窗内,摆放着一架古琴,名曰“崩霆”。琴的主人,就是谭嗣同。

1890年夏,一个雷雨交加的傍晚,湖南浏阳城北门的一座大宅邸中,一棵梧桐树被巨雷劈倒。宅院少主人非常惋惜这棵梧桐,于是,他亲自设计,将梧桐树的残干斫成两把古琴,一把是“仲尼式”,取名“崩霆”,一把为“落霞式”,取名“残雷”。

在崩霆琴古朴的琴体上刻有铭文:“雷经其始,我经其工,是皆有益于琴而无益于桐。谭嗣同作。”在残雷琴的背后,他亦题下琴铭:“破天一声挥大斧,干短柯折皮骨腐,纵做良材遇已苦。遇已苦,呜咽哀鸣莽终古!”这两首琴铭仿佛是谭嗣同一生的写照,也如同谶语般预示着他早已为自己设定好的结局。

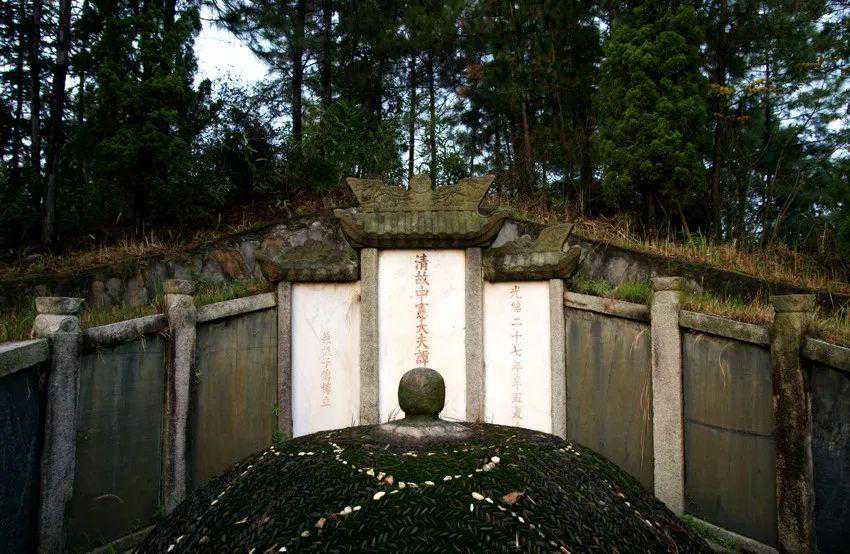

谭嗣同故居

梁启超说他是清末的一颗彗星,很亮,很耀眼,一下子就过去了。

谭嗣同剑胆琴心,侠骨刚肠,一柄凤矩剑伴他走遍江南塞北,崩霆琴和残雷琴常伴随左右,还有文天祥弹奏过雅乐与悲声的那把珍贵异常的蕉雨琴,是他万金不售的珍藏。他仰慕文天祥的浩然正气,不必怅叹知音异代不同时,只要手抚铮铮弦索,就能听到彼此心灵金玉相振的锵锵和鸣。

其实,除了一心变法,泰然赴死,谭嗣同本可以有其他的选择。这个晚清的“高干子弟”——全国性的晚清四公子,在最开始就与当时一般的年轻人不太一样,他所做的与当时的社会环境有些格格不入。据统计,晚清各地60%以上朝廷和省的高官都来自湖南,谭嗣同就有湘军的背景。然而他又是批评湘军最严厉的年轻人。

“以前我称之为侠客精神,显然低估了他,尽管侠之大者,为国为民,他完全当得起,只是他的种种坚守与冲决,早已突破了侠的范畴。”羽戈认为谭嗣同还有一种烈士精神。对常人而言,除死无大事,然而在仁者与勇者眼里,终究还有一些事物高于生死,为了追寻、捍卫这些事物,他们不惧一死,甚至勇于一死,视捐生喋血为人间快事,用杀身成仁来证成自我,这就是烈士精神。

谭嗣同墓

在近代史学者谭伯牛眼里,谭嗣同是一个拥有朋克精神的年轻人。朋克精神信奉“我对社会不满,不是为了改变社会而是为了超越社会”的精神准则,信奉这种精神的人为了追求一个真理,会一直坚持一种他认可的原则和审美,这一点谭嗣同也做到了。他的这种精神是吸引人的,所以周围集结了梁启超、唐才常、谭延闿、陈三立这样的朋友。谭伯牛认为,“万古变法流血,谨自嗣同始”,这不只是一个爱国的概念,也不是为了古代的忠君思想,而是谭嗣同内心一种和审美艺术有关的摇滚朋克精神。

总之,历史没有如果,正如郑大华所说:“既有忧患意识,又有爱国意识,这是他之所以能够成为谭嗣同而不是其他人的重要原因。”

统筹|黄琪晨

本文链接:https://gwsc.zzxfkm.com.cn/624475062080.html